【4月から心機一転、いかがですか】

わたしが主催しています「21世紀を生き残るための永江 虎の穴塾」では塾生を募集しています。希望者は毎月30分。わたしと1:1でzoomでブレストができます。ビジネスモデルの相談はもちろん、転職や自己PR、招来の方向性などの雑談でもOK。月1のイベントもなかなか好評です。

東京は実は少子化していないの衝撃

東京が少子化の象徴と誤解される理由は、主に合計特殊出生率(TFR: Total Fertility Rate)の解釈とその背景にある人口動態の複雑さにある。

TFRは1人の女性が生涯に産む平均出生数を表す指標で、東京は確かに全国最低水準(2023年時点で0.99と報告されています)なので、この数字だけを見ると、東京が最も少子化していると直感的に思われがち。

しかし、実際には人口あたりの出生数(つまり、総人口に対する出生の割合)を見ると、東京は全国平均よりも高い。

東京には進学や就職でたくさんの未婚女性がくる。逆に地方に出て行く未婚女性は非常に少ない。秋田は逆に大半の未婚女性が県外にでていく。

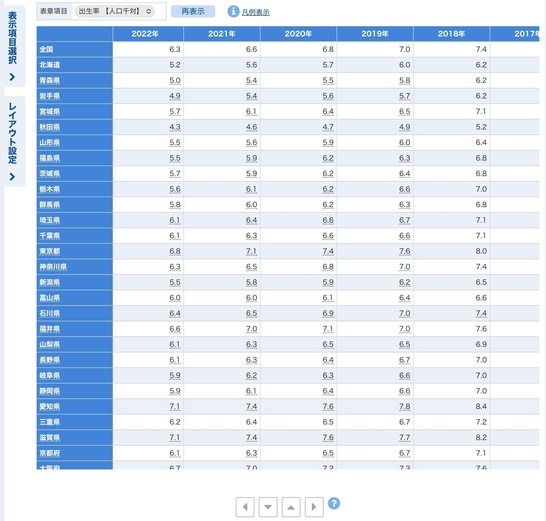

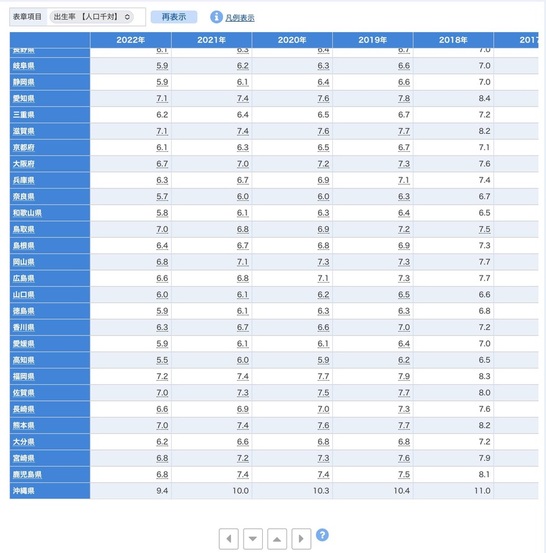

女性ひとりあたりの出生数ではなく人口千人当たりの出生数を表す「出生率」でみると2022は

全国6.3

東京6.8

秋田4.3

岩手4.9

北海道5.2

高知5.5

新潟5.5

沖縄9.4

福岡7.2

となり、東京で産まれる人口あたりの子供は全国平均より多いどころかトップテンに入る。

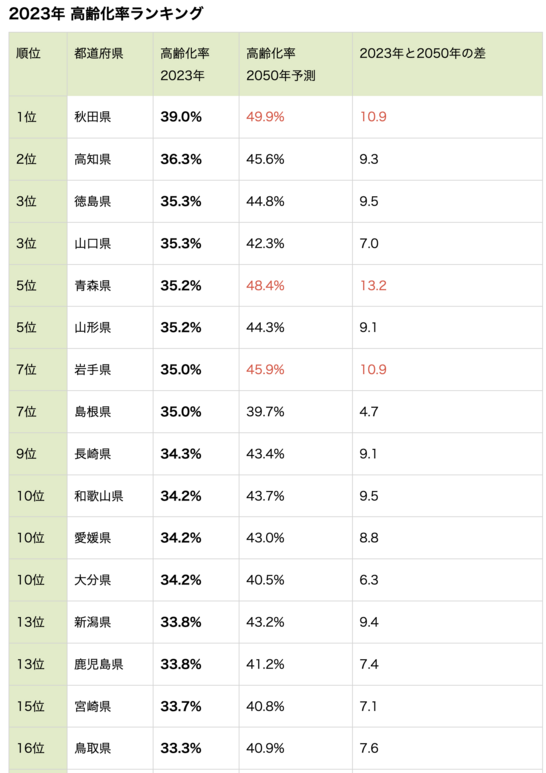

逆に人口が破壊的に激減していくのは閉鎖的な東北をはじめとする地方で、秋田県は現在の人口は89万人まで減少しているのに昨年は1万7000人減少。減少率に物凄い加速度が付いているので、この加速度のままで減少していくと、へたすると20年も経たないうちに誰もいなくなる可能性大。こうなると一部地域を除いてなんの産業もなくなるだろう。

こうした誤解が生まれる理由

このギャップが生まれる理由をいくつかの観点から説明します。

前述のように東京は若年層を中心に全国から多くの人が流入する大都市であり、特に20代~30代の女性人口が非常に多い。

この層は出産適齢期にあたるため、絶対的な出生数は増えやすい。一方で、東京では晩婚化や非婚化が進んでおり1人当たりの出生数(TFR)は低く抑えられる。つまり、分子(出生数)は多いものの、分母(女性人口)がさらに大きいため、TFRが低く見えるわけです。

次に、メディアや一般的な議論ではTFRが少子化の指標として取り上げられるため、その数値が強調されがち。東京は生活コストが高く、住宅事情や長時間労働が子育てを難しくしている一方で、医療や教育インフラが整っているため、子供を産む環境としては一定の利点もある。この結果、出生数はそれなりに多いものの、出生率としては低く映るという逆説が生じるわけですね。

東京は日本の経済・文化の中心であり、少子化問題が全国的な課題として語られる際、「東京が最も深刻」と象徴的に扱われやすいのです。これが誤解を助長し、実際のデータ(人口比での出生数)との乖離を見えづらくしていると思われる。

お金があると子供は産まれるのか

少子化問題の話をするときに「金さえ撒けば子供は産まれる」という短絡的な思考で話すのはとても危険。アジアで賃金が最も高いシンガポールは少子化対策として出産一時金を強化したが効果がなかった。

「出生インセンティブ政策では出生率はあがらなかった」シンガポール出生率0.97

シンガポール政府は1987年には「3人以上の子どもを持とう」というスローガンを掲げて、出産奨励金や税制優遇措置を打ち出した。その後、一時期的に出生率は盛り返すものの、こうした出生インセンティブは効果を持続させられず、ズルズルとまた減少が続き、1999年には1.4台に逆戻りする。そこで、2001年には、さらなる強化政策として、政府が第二子、第三子を対象とした子どものための積立を援助する「ベビーボーナス制度」を導入した。しかし、それも効果は1年程度ですぐ失われ、あれよあれよという間に出生率は1.2から1.1へと急降下していくことになる。

もちろん、お金は当初の短期間だけは効果が出るが、お金が欲しい人たちが一巡すると効果がなくなる。お金だけでは少子化対策は成功しないのである。

ちなみに欧州で効果があった少子化対策の例を挙げておく。

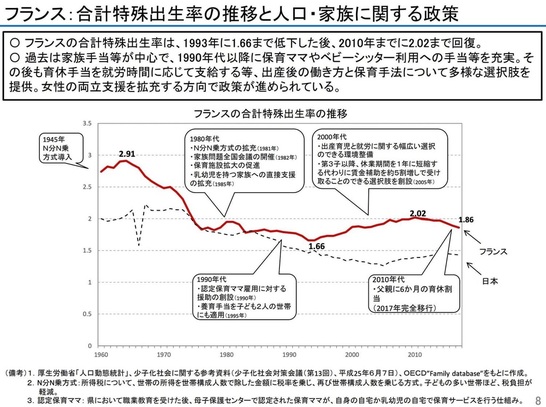

フランス

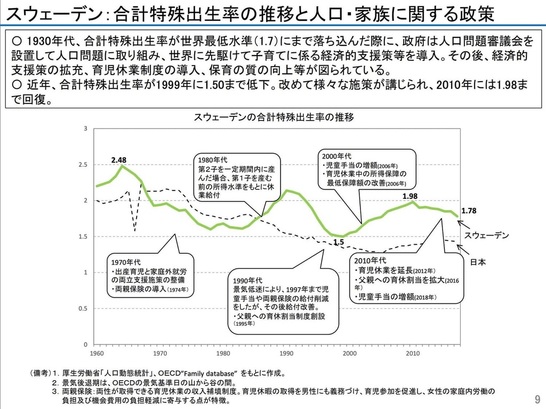

スウェーデン

各国ともバラマキだけではなく、育児休暇や児童手当など、様々な工夫をしている。しかし経済対策と同じで長期は続かないのだ。

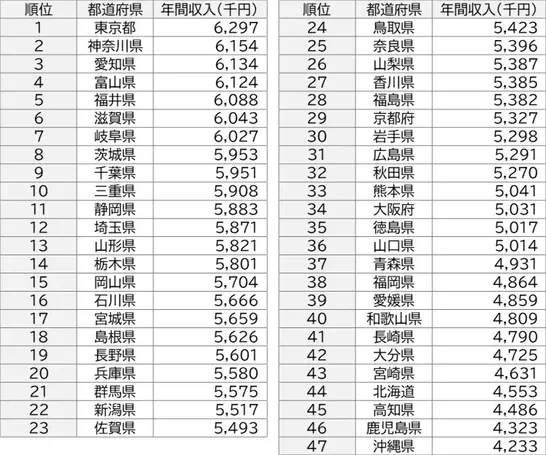

ここまで書くと東京は収入が多いから子供も多いのだ、というのもでてくるから全国で人口あたりの子供が多い自治体を見てみよう。

1位は飛び抜けて沖縄

全国6.3

沖縄9.4

福岡7.2

滋賀7.1

愛知7.1

鳥取7.0

佐賀7.0

熊本7.0

東京6.8

岡山6.8

宮崎6.8

鹿児島6.8

ワーストは

秋田4.3

岩手4.9

青森5.0

北海道5.2

であり、明らかに西高東低。

しかし高齢化が顕著な鳥取、鹿児島、宮崎あたりも上位にいるから、「一般的に高齢化率が高いと子供の出生率は低いがそうでない自治体もある」ということができる。ちなみに日本で高齢化率が一番低いのは東京、次いで沖縄、愛知だから、高齢化率が低いほど出生率は高いというのは確実に言えますね。

また、日本でもっとも世帯収入が低い沖縄は合計特殊出生率でも、人口あたりの出生数でもぶっちぎりなので、「高所得ほどたくさん子供を作る」というのは間違いであるともいえる。鹿児島も宮崎も熊本も世帯収入ランキングでは下位。

ここから言えることは「子供の数は世帯収入の影響もあるが、それだけではない」ということ。

開放的な県民性

日照時間が長くて活動的

服飾にかかるコストが小さい

大学進学率が低め(東京や愛知は高い)

というような傾向があるが、実は九州・沖縄が出生率が高い理由はいまだこれだという結論が出てないらしいということです。

日本農業の真実 (ちくま新書)

日本農業の真実 (ちくま新書)

SNSを見ていると、もっと農家を大事にしろ、または農協が悪い、農協は悪くないなどバラバラな意見が吹き上がっている。農家もいいところも悪いところもあったし、農協も同じだ。自民も野党も農林族という族議員が農業を過保護にしすぎたし、バラマキが過ぎた。一冊くらい本読んで農業の歴史について学んでもいいと思うんよ。